镁合金作为最轻的商用结构金属材料,在航空航天和交通运输领域具有广阔的应用前景。然而,其在室温下较低的延展性和成型性,使得大多数镁合金的塑性加工往往需要在中高温下进行。这主要是因为温度升高能显著降低非基面滑移与基面滑移的临界分切应力(CRSS)比值,从而有效提高非基面滑移活性。尽管非基面滑移活性随温度升高而增强是长期以来的业内共识,但近年来的多项研究却发现了非基面滑移活性随温度升高而异常降低的现象,但其内在机制尚未得到系统且深入的研究。

值得注意的是,上述研究大多仅聚焦于晶内变形机制,而对晶间变形机制则关注不足。事实上,多晶体变形本质上是晶内与晶间变形机制协同作用的结果。长期以来,定量表征晶间变形(如晶界滑动(GBS),晶界应变等)极具挑战,这或许是当前多数研究忽视晶间变形的重要原因。综上,同步研究晶内与晶间各类变形机制及其温度依赖性,对全面深入理解多晶镁合金塑性具有重要的科学意义,同时对调控其变形与成型也具有重要的工程价值。

近日,我院尹冬弟教授、博士生倪然联合辽宁材料实验室周浩研究员等基于自主开发的晶粒变形多模态自动分析框架(AutoGrainDAM,Int. J. Plast. 182 (2024) 104119),针对当前研究通常孤立考察晶内或晶间变形的局限,结合HRDIC与EBSD数据融合技术,定量统计分析了Mg-10Y合金在单轴压缩过程中多种变形机制及其应变分配的温度依赖性。统计样本共计约4500万个应变测量数据点。该研究完整清晰地揭示了晶内各滑移模式与晶界滑动间的竞争与协调关系,同时量化了滑移带与晶粒表层在应变分配上的竞争。这为解释镁稀土合金中非基面滑移活性随温度升高而降低的反常现象提供了合理机制,并再次凸显了研究多晶变形同时考量晶内与晶间变形机制的重要性。相关工作以“Temperature-dependent interplay of intra- and inter-granular deformation mechanisms in Mg-10Y: Statistical analysis from an HRDIC perspective”为题发表在金属材料领域高水平期刊《Acta Materialia》。论文主要合作者还包括密歇根州立大学Carl Boehlert教授、重庆大学郑江副教授、上海交通大学王渠东教授等。

论文链接:

图1 (a1~a5)25 ℃,(b1~b5)200 ℃和(c1~c5)300 ℃变形后典型的有效切应变分布图,可以清楚地看出变形的高度局域化与不均匀两大特征,即应变高度集中于滑移带(SB)和晶界附近(GM),但也并不是每个晶粒内都有高亮的滑移带或每个晶界的变形都高。另外,上述特征具有显著温度依赖性。

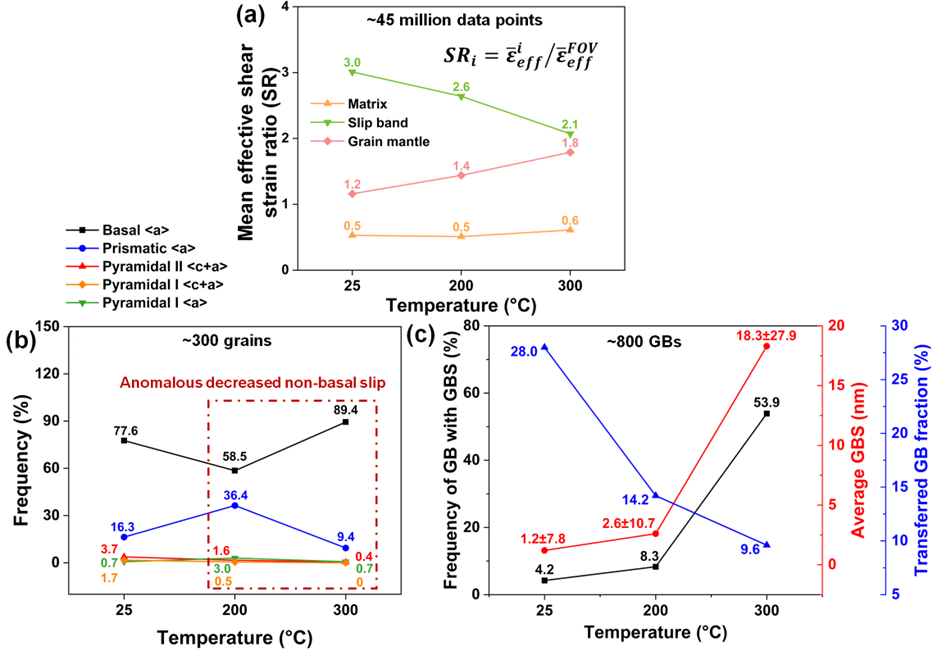

图2 晶内与晶间变形竞争的定量统计规律:(a) 基于AutoGrainDAM得到的各特定簇(基体/滑移带/晶界附近)的平均有效剪应变比(SR)随温度的定量关系,表明滑移带与晶界应变分配的竞争关系,而基体的变形最弱且温度不敏感;(b) 不同滑移模式活性随温度的变化。随着温度升高,非基面滑移的占比在200 ℃前持续增加,但在达到300 ℃后显著下降;(c) 晶界滑动及滑移传递活性随温度的变化。结果揭示了两种晶间协调机制(滑移传递与晶界滑动间的竞争关系:在25 ℃时滑移传递是主导协调机制,而300 ℃时晶界滑动转变为主导机制。需注意的是,较大的标准偏差表明不同晶界间的GBS活性存在显著差异,这是当前GBS行为的典型特征。

图3 晶内与晶间变形机制竞争的典型示例:(a1)-(a3) 晶界滑动主导协调变形:相邻晶粒中#74号晶粒滑移活性高,而#63号晶粒滑移活性低;(b1)-(b3) 晶粒对中大量均匀分布的滑移带主导变形协调:GBS受限;(c1)-(c3) 滑移传递主导协调变形:未检测到GBS且无晶界应变。

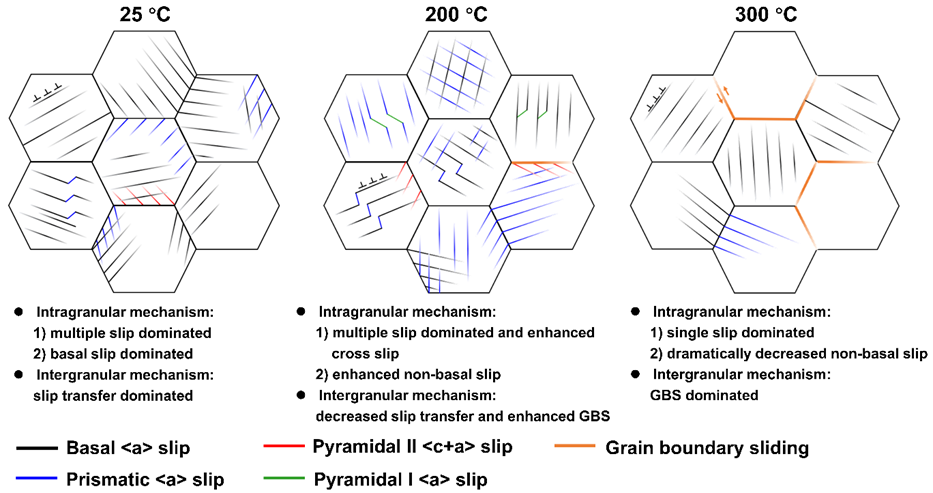

图4 各类晶内与晶间变形机制竞争的示意图:25 °C下,晶内变形由多滑移和基面滑移主导,晶间变形由滑移传递主导;200 °C下,晶内变形由多滑移主导且交滑移增多,非基面滑移增多,晶间滑移传递减少,GBS增强;300 °C下,晶内变形由单滑移主导,非基面滑移减少,晶间变形由GBS主导。

感谢国家自然科学基金(No. 52171125)和四川省科技项目(No. 2024NSFSC0193)对本研究的资助。感谢西南交大分析测试中心在电镜测试中提供的帮助。

作者简介:

倪然,西南交通大学材料科学与工程学院博士研究生。主要从事镁合金协调变形机制及拉压不对称性的研究;获第四届国际有色金属新材料大会“新材料优秀青年(研究生组)”、第八届全国镁合金青年学术会议“研究生创新论坛特等奖”、西南交通大学“优秀研究生”等荣誉称号;在Acta Mater.、Int. J. Plast.、J. Mater. Sci. Technol.、Mat. Sci. Eng. A等金属材料领域高水平SCI期刊上发表论文15篇,其中第一作者8篇。

尹冬弟,西南交通大学材料科学与工程学院教授/博导。2007年毕业于南京大学获学士学位,2013年毕业于上海交通大学获博士学位,2010-2012年先后由国家公派赴美国密西根州立大学联合培养,任美国通用汽车研发总部访问科学家。2013年至今,先后任西南交大讲师/副教授/教授。主要从事镁合金塑性变形及成型、高性能轻合金研发及应用等工作。获得西南交大2015-2017年创先争优“优秀共产党员”称号,J. Magnes. Alloy.创刊十周年优秀青年编委,有色金属学报优秀青年编委。主持国家自然科学基金2项,四川省科技项目3项,作为骨干成员参与了“中国标准动车组镁合金技术应用”等项目。担任Mater. Res. Lett.(1区)、J. Magnes. Alloy.(1区)、有色金属学报(2区)、金属学报(2区)期刊青年编委。长期担任Acta Mater.、Int. J. Plast.、Mater. Res. Lett.等期刊审稿人。以第一/通讯作者在Acta Mater.(1)、 Int. J. Plast(3)、Metall. Mater. Trans. A(7)等金属材料高水平SCI期刊发表论文42篇(中科院1或2区28篇;ESI高被引论文3篇,热点论文1篇),H因子33,引用3000余次(Google Scholar)。授权发明专利6项。