《Journal of Materials Chemistry C》是英国皇家化学会(RSC)旗下专注于材料化学应用于光、电及磁学器件领域的国际权威期刊。主要刊载新型功能材料(如发光材料、电子材料)及其在器件中的设计、性能与应用研究。

柔性压电材料在可穿戴电子、健康监测及软体机器人等领域潜力巨大。有机压电聚合物(如PVDF及其共聚物)因其良好柔韧性备受关注,但普遍存在压电系数偏低、灵敏度不足的瓶颈。同时,为提升传感性能引入的多孔结构往往显著削弱材料的机械强度和耐久性。因此,开发兼具高灵敏度压电输出与优异机械韧性的柔性材料,尤其是解决多孔化带来的力学性能劣化问题,成为该领域亟需突破的关键挑战。

我院李琦教授团队最近在柔性压电材料的研究中取得了新进展,开发了一种高效且简便的方法用于制备了具有两种不同孔隙类型的多级多孔聚偏氟乙烯(PVDF)压电泡沫,相比于传统模板浇铸或冷冻干燥制备的柔性压电聚合物,能够更好地实现材料机械柔韧性和压电输出性能的协同提升,在柔性传感领域的应用更具潜力

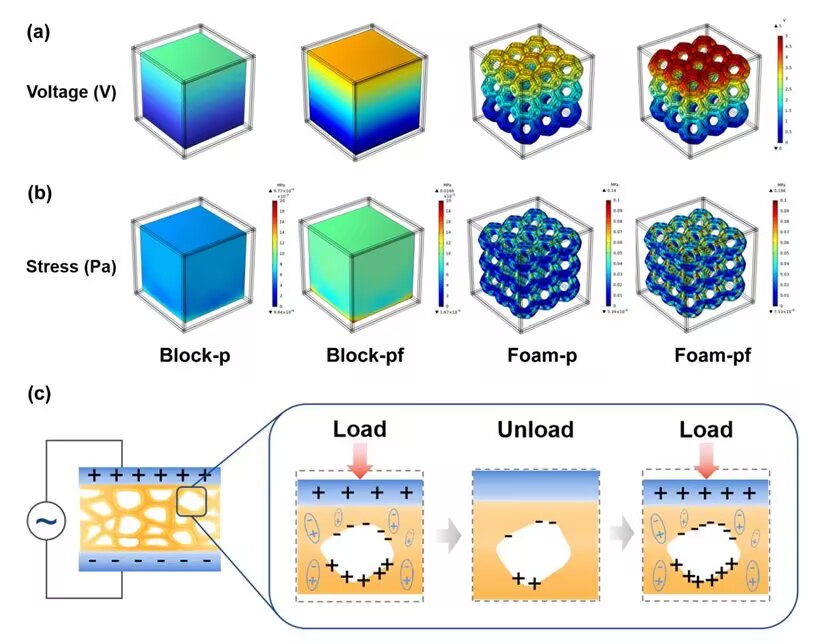

该项研究通过表征测试和有限元仿真的方法对于两类孔隙结构的性能影响机制进行探究,结果发现,三维网络孔隙结构大大降低了样品的弹性模量,不仅使样品在相同载荷下整体具有更大的压缩应变,而且应力集中点分布在内部孔壁上,比致密结构内部的最大应力高 ~ 20倍,这些位置产生了更强的结合电荷;网络状基体表面的微孔则显著增强了界面电荷极化效应,使得更多的电荷被局部捕获在样品的内表面。两类孔结构的协同机制促使器件能够产生更高效的载荷传递和信号放大,表现出比致密或单一孔样品更优异的电压输出和灵敏度。这项工作提出了一种新型的双级孔结构材料构筑策略,为压电器件材料的结构设计提供了新思路。相关研究近日以“Enhanced piezoelectric output performance in flexible polyvinylidene fluoride foam with a hierarchical dual-pore structure”为题在线发表于《Journal of Materials Chemistry C》(https://doi.org/10.1039/D5TC00629E)。西南交通大学材料学院博士研究生陈煦芬为论文第一作者,李琦教授为论文的通讯作者。该项工作得到了国家自然科学基金、四川省应用基础研究计划以及中央高校基本科研业务费等项目的支持。

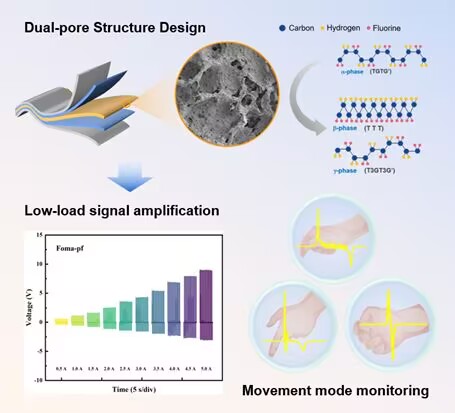

图片摘要

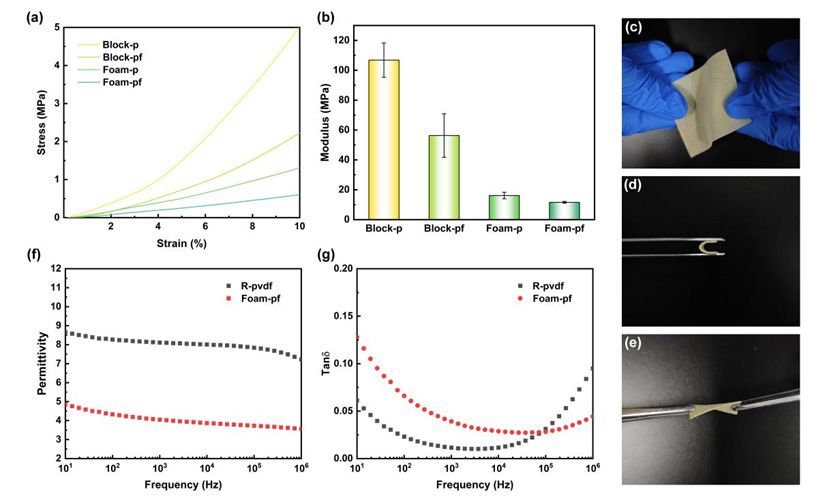

图1. 双级孔PVDF机械性能与介电特性表征测试结果。

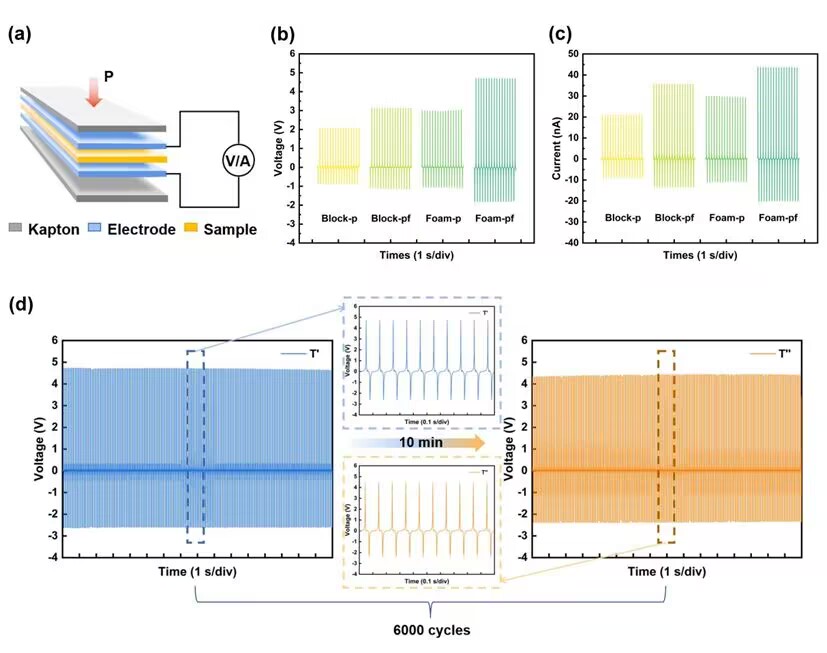

图2. 本研究中多孔柔性压电材料性压电能输出测试。

图3. 有限元仿真结果与孔隙增益性能的机制示意图。

总结

此项研究设计并制备了一种具有分层双孔结构的PVDF压电泡沫。其中,基于镍泡沫模板形成的宏观三维互连孔网络结构提高了材料的压缩性能,优化了载荷传递模式;而聚合物熔融成型过程中PVDF基质内部的微孔则进一步增强了材料的柔韧性和降低了介电常数,并增强了材料内部的界面极化效应。研究发现,这两种孔结构共同促进了PVDF泡沫压电响应的增强,当压缩载荷为0.5 N时,具有双孔结构的PVDF泡沫显示出~ 4.68 V的压电输出,相比同体积致密样品高出~ 232%,而质量仅为致密样品的30%。此外,该泡沫在数千次循环中保持稳定的压电输出,并且在较宽的低压缩载荷范围内表现出更高的灵敏度(11.6 V/N)。

原文链接:

https://doi.org/10.1039/D5TC00629E

作者简介

陈煦芬,本文第一作者,西南交通大学材料科学与工程学院博士研究生,主要研究领域为柔性压电传感材料、力学超材料。

李琦,教授/博导,英国皇家化学会会士,西南交通大学材料科学与工程学院副院长,从事环境与可持续发展功能材料研究;已在Advanced Materials、Applied Catalysis B: Environment and Energy、Journal of Materials Chemistry A、Environmental Science & Technology、Water Research、Chemical Engineering Journal、Journal of Hazardous Materials、Journal of Advanced Ceramics等国际材料、环境领域重要专业学术期刊发表研究论文150余篇,入选ESI高被引论文6篇,总引用数近8000次,H-index 49;编写英文专著章节1部;已获美国发明专利授权5项、中国发明专利授权41项,申请德国发明专利2项、中国发明专利33项,多项研究成果已进入实际应用;入选辽宁省百千万人才工程“百”层次、四川省“千人计划”创新领军人才长期项目、成都市“蓉漂计划”特聘专家、Stanford-Elsevier发布的“World's Top 2% Scientists”终身科学影响力排行榜与年度科学影响力排行榜;曾担任Journal of Materials Research and Technology副主编(Co-Editor),目前担任Journal of Advanced Ceramics主审编委、Scientific Reports与《现代技术陶瓷》编委、中国硅酸盐学会特种陶瓷分会第十届理事会理事、四川省金属学会安全环保学术委员会委员。