近期,材料科学与工程学院2022级本科生任嘉贺、邱春林、李天朔在Journal of Alloys and Compounds(中国科学院二区SCI期刊,JCR 1)发表了题为“Simultaneous enhancement of strength and ductility in Ti matrix composites via graphene nanoplatelets-induced heterostructure”的论文,论文通讯作者为材料学院马新凯副教授。该文是2024年国家级大学生创新创业训练计划项目(以下简称“国创项目”,项目编号202410613062)《异构钛基复合材料力学性能和耐腐蚀性能的调控机理研究》的研究成果,该国创项目结题答辩评为优秀。

论文介绍

图1 论文标题及链接(https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.182993)

近年来,钛基复合材料(TMCs)因其优异的比强度和耐腐蚀性在航空航天等领域具有广泛应用前景,但传统TMCs普遍面临强度与塑性难以兼顾的挑战。尽管通过添加陶瓷颗粒或碳纳米管等增强相可提升强度,但高体积分数下往往导致材料塑性显著下降。石墨烯纳米片(GNPs)作为一种新型纳米增强体,因其超高模量和独特二维结构被视为改善金属基复合材料性能的潜在候选者。然而,单一结构的GNPs增强复合材料仍难以实现强度与塑性的协同提升。为此,本研究提出了一种异质结构(HS)设计策略,旨在通过GNPs诱导的异质结构实现TMCs强度与塑性的同步优化。

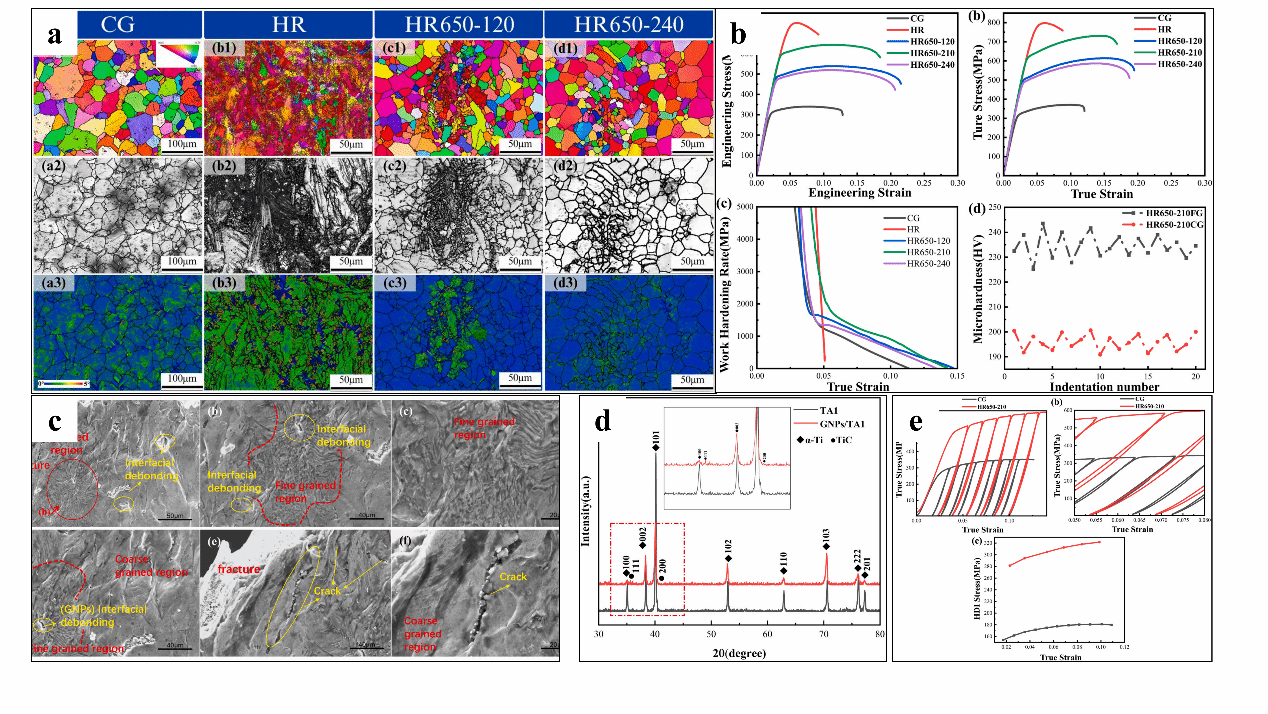

本研究采用热机械加工结合热轧和再结晶退火的方法,在TA1(钛)基体中构建了一种新型双峰结构复合材料。首先通过球磨和放电等离子烧结(SPS)制备初始GNPs/TA1复合材料,随后通过热轧和650°C退火处理调控微观结构,形成由硬质细晶区(FG)和软质粗晶区(CG)交替组成的异质结构。GNPs在细晶区呈连续网络分布,而在粗晶区为不连续片状形态。通过准静态拉伸试验、循环加载-卸载实验以及显微硬度测试评估材料的力学性能,并结合扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)和透射电子显微镜(TEM)等多尺度表征手段分析微观结构演变及其与性能的关联。

研究结果表明,异质结构GNPs/TA1复合材料表现出卓越的强度-塑性协同效应,其屈服强度较传统均质TMCs提升80%,同时保持了良好的塑性(断裂延伸率18-21%)。微观分析揭示,硬质细晶区与软质粗晶区界面处的异质变形诱导(HDI)强化是主要强化机制,有效协调了应变不兼容性。此外,GNPs的独特分布不仅调控了双峰结构的形成,还通过界面钉扎效应进一步提升了材料性能。这种异质结构设计为开发高性能TMCs提供了新思路,在航空航天等高端结构材料领域具有重要应用潜力。

图2 论文组图:(a)EBSD图像(b)异构强度-延展性性能

(c)SEM图像 (d)XRD图像 (e)LUR应力-应变曲线

老师引领科研之路

作为材料学院2022级金属3班的班导师,马新凯老师始终以亦师亦友的身份陪伴着同学们的成长。他不仅以渊博的学识为同学们答疑解惑,更以丰富的科研经历为同学们打开专业视野。在他身上,同学们感受到了一位教育工作者对教书育人的热忱,也体会到他对每位学生个性化发展的关怀。在他的引领下,班级形成了浓厚的学习氛围,2024年班级所有同学都参加了SRTP、个性化实验等各种科研项目,其中成功立项了两个国创项目,同学们在专业学习和科研实践中都展现出蓬勃的朝气。在马老师的指导和帮助下,不仅为同学们的专业发展奠定了坚实基础,更让大家深刻体会到学术研究的魅力所在。

科研之路艰辛又满足

通过老师和研究生师兄提供的实验路线和指导,我们独立完成了球磨、制样、热处理、光镜、XRD、EBSD、TEM等各种实验操作,经过不断试错和一次次实验完成了国创项目。在论文的设计与撰写过程中,我们分别承担了专业数据分析建模、专业图片绘制及文字撰写等任务,做到了分工细致、合作高效,展示了团队的实力。

小组每位成员都是第一次接触科研实践,团队遇到了无数次问题、困难甚至失败,每一步的实验操作都要经过反复试验和修正,每一次实验都充满了挑战,但是每一位同学都从未轻言放弃。记得我们在对样品进行退火调异构的过程中,从一分钟到四个小时,为了找到异构的形貌和材料性能之间的变化规律花费了我们太多的时间和努力。第一次观察金相时,因为轧制的原因,很难腐蚀出晶界,于是我们试错了非常多次的腐蚀,最终才确定了合适的试剂与参数。在拍摄EBSD的过程中同样充满挑战,由于异构试样数量和微观结构都存在显著的不同,电镜的标定和样品的处理让我们又爱又恨,但每一次的成功拍摄带来的满足感不负汗水。

作为首次尝试英文论文写作,我们采取了先完成中文初稿再翻译的策略。然而,首版英文稿件的质量令人堪忧——用马老师的话说,语句不通、逻辑混乱、表达欠准等诸多问题需要解决,这让我们一度陷入苦恼的困境。幸运的是,在马老师的悉心指导和团队迎难而上的坚持下,经过反复修改、结构调整和语言润色,我们最终完成了一篇达到SCI期刊发表标准的学术论文。这一过程不仅提升了我们的学术写作能力,更锤炼了团队协作与攻坚克难的科研精神。

科研之路始于跬步。经过本科阶段的系统性训练,我们在思维能力、实践操作、知识获取以及学术写作等方面都实现了质的飞跃。这些宝贵的科研素养不仅见证了我们从学术新手到独立研究者的成长历程,更将成为支撑未来学术探索的重要基石。我们深信,这段淬炼心智的科研初体验,必将转化为推动学术生涯持续发展的核心动力。

指导老师

马新凯,西南交通大学副教授,主要从事高性能异构金属/复合材料的制备及极端工况下的服役行为研究。针对航空航天用钛合金/高熵合金/高温合金的工艺-结构-性能一体化设计,主持国家自然科学基金(青年、面上)、四川省科技厅项目(2项)、中央引导地方科技发展资金、国家/省重点实验室开放基金、中央高校基本业务费(3项)等,并申请发明专利7项。以第一作者/通讯作者在Acta Mater、Int J Plast、Corros Sci、J Mater Sci Technol、Mater Res Lett、Scripta Mater等本领域重要期刊上发表42篇SCI论文,H因子24。担任Materials Research Letters(中国科学院一区)、Rare metals、Progress in Natrual Science: Materials International、Journal of Iron and Steel Research International、材料热处理学报、材料工程和航空材料学报等7个期刊的青年编委,中国材料研究学会高级会员,以及Sci Bull、Compos Part B-Eng等多个期刊的审稿专家。指导学生获国家奖学金(5人次)、四川省优秀毕业生(2人次)和西南交通大学优秀硕士学位论文(2人次)等荣誉;指导大学生创新创业项目(国创2项,其中优秀结题1项)和中国大学生机械工程创新创意大赛三等奖2项等。

导师寄语

科研之路虽远,行则必至;探索之途虽艰,恒者终达。世上从无偶然的成功,唯有在实验室的深夜灯光下,在文献堆砌的字里行间,那些始终如一的坚持与执着。愿每一位材料人都能永葆探索未知的热忱,在微观与宏观的世界里找寻属于自己的科研密码,用坚持书写属于时代未来的材料篇章。

论文主要作者

任嘉贺,西南交通大学材料学院2022级本科生,担任金属三班班长。在校期间获得本科生国家奖学金、三好学生等荣誉,主持SRTP国创项目并获得优秀结题;获得中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理竞赛国家三等奖和全国大学生生命科学竞赛国家三等奖等。

邱春林,西南交通大学材料学院2022级金属二班本科生,曾担任2021级团总支书记。在校期间获得综合奖学金、明诚奖、二星级志愿者等荣誉,获得中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理竞赛国家三等奖和四川省大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖等。

李天朔,西南交通大学材料学院2022级金属三班团支书。参加金相大赛、挑战杯、SRTP等比赛和项目,获得中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理竞赛国家三等奖。